Personen, die die Gewohnheit haben, sich umzubringen indem sie sich den Hals aufschneiden, verfehlen in der Regel ihr Ziel in 99 von 100 Fällen, und zwar aufgrund der Tatsache dass sie die Geste nicht ausreichend studiert haben und deren Anatomie nicht kennen1.

Charles Hacks, französischer Mediziner und Essayist, leitet in seiner Monografie Le Geste (1892) nüchtern-humoristisch das Kapitel zur Anatomie der Geste mit einer Abhandlung über „L’art de se suicider“ ein: Ein lebensmüder Schuster wird als Studienobjekt herbeizitiert – „[c]e malheureux ou cet imbécile […] essaya par trois fois d’en finir avec l’existence en se coupant le cou.“2

Dreimal schneidet dieser ‚Suizidomane‘ sich die Kehle auf, wacht im Krankenhaus auf, genest rasch und versucht sogleich wieder, sein Leben auf dieselbe Weise zu beenden. Die Ärzte werden ungeduldig mit diesem unbeholfenen Wiederholungstäter, „[c]ela devenait agaçant à la fin.“3 Glücklicherweise erbietet sich endlich der anatomiekundige Chirurg – in einer Umkehrung seiner ärztlichen Pflicht –, dem unbeholfenen Schuster eine todsichere Methode zu erklären:

„Tiens, espèce d’imbécile, tiens, là, là, là, tu n’as qu’à faire le geste de dire oui ou non avec la tête, et à ce moment tu couperas là, sur le côté, et ce sera fait. Et maintenant ne reviens plus!“4

Das Geheimnis lag also darin, zu nicken oder den Kopf zu schütteln, um erfolgreich die Halsschlagader (und nicht den Kehlkopf) zu durchschneiden. Die Aufklärungsarbeit durch den Chirurgen fruchtete. Noch am selben Abend wurde der Schuster ins Krankenhaus zurückgebracht – zu guter Letzt tot. Der Verfasser schlussfolgert pädagogisch:

„On voit aussi de quelle utilité pratique peut être l’étude du geste et quelles précieuses indications sur le geste un simple muscle peut fournir.“5

Das Studium der Geste dient laut Hacks nicht allein der schauspielerischen Perfektionierung oder der sozialen Interaktion, sondern ist – galgenhumoristisch betrachtet – von praktischem Nutzen, wenn es darum geht, im Leben einen Abgang zu machen.

L’être pour la mort

Das wissenschaftlich und künstlerisch ‚ernste‘ Thema des Suizids ist im Zeitraum des sogenannten Modernismus keine Randerscheinung: In Hermann Hesses Unterm Rad (1906), Knut Hamsuns Das letzte Kapitel (1923), Arthur Schnitzlers Fräulein Else (1924), in Stücken von Ibsen und Wedekind, in den Variétés und Kinos nehmen verzweifelte Frauen Gift und gehen enttäuschte Männer ins Wasser. Emile Durkheims umfangreiche Schrift Le Suicide wird 1897 veröffentlicht, während die Engels- und Marx-Rezeption das gesellschaftliche Phänomen der Selbsttötung als Resultat bürgerlicher Dekadenz und folgenschwerer Individualisierung interpretiert. Diesen politisch-soziologischen Analysen stellt Sigmund Freuds Einordnung des Suizids psychologische und nicht-modernespezifische Modelle von Triebkräften, von kriegs- und friedensabhängigen, umgepolten Aggressionen gegenüber.6

Die Befürchtung einer epidemischen Ausbreitung der Englischen Krankheit bzw. wahnhaften „suicidomanie“ wird in Frankreich bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert in der Presse und in der Ratgeberliteratur zum populären Thema. Im komödiantischen Vaudeville und in der zunehmend düsteren Pierrot-Pantomime in den Theaterhäusern des Pariser „Boulevard du Crime“ wird die Korrelation von todbringender Geste und gestischem Als-ob körperlich bespielt7.

Theaterfiguren beratschlagen sich über Methoden und Dramaturgien der Selbsttötung, stumme Pierrots mit weiß geschminkten Gesichtern verfallen – in stereotypen Dramaturgien der amourösen Dreieckskonstellation mit Colombine und Arlequin – spontaner Todessehnsucht: Der dekadent-depressive Pierrot greift zum Beil, zur Pistole, zum Gift, meistens aber zum Strick. Die Niederlage des Protagonisten in Liebesangelegenheiten mündet konsequent im selbst gewählten Tod, dem ultimativen Abgang von der Bühne und aus dem Leben:

„[D]ans un monde devenu trop lourd, Pierrot fait irrémédiablement figure d’étranger, devenant, avant la lettre, le suicidé de la société. La sortie de la scène se confond alors avec la sortie de la vie. Pierrot, par excellence, est l’être pour la mort.“8

Dass der Suizid kein Thema sei, das ohne heiligen Ernst verhandelt werden solle, findet sich als These im Präventionsdiskurs des 19. Jahrhunderts: Henry Gabriel Migault äußert sich ausführlich über Suiziddarstellungen im Bereich des Tragischen, doch er ignoriert mit Absicht

„Comedy altogether, because, though I am aware that also into Comedies and even Vaudevilles suicide has been now and then introduced – of course, however, only the design from ludicrous motives, and a humorously foiled attempt –, I cannot but think that it is not a topic for jesting about, and that ridicule is not the fittest weapon to be used against it“9.

In ähnlicher Manier gestaltet sich Solomon Piggotts Fazit zur moralisierend kommentierten Sammlung von Suizidanekdoten: „the suicide is of too dark and sullen a temper to be laughed out of his fell and bloody purpose.“10

Die stereotypen Figuren der französischen „pantomime décadente“ sind evidenter Weise mit lachkulturellen Praktiken verbunden, verweisen noch auf die skatologisch und sexuell bestimmte Körperkomik der Jahrmarkts-Farceure und italienischen Komödianten. Dennoch manifestiert sich in der populären, zunehmend dramenbasierten Pierrot-Pantomime eine eigentümliche Verquickung von Lachen und spektakulärer Zerstörung: der suizidale und mordlüsterne Pierrot tötet Colombine, wird zum Feuerteufel, läuft selbst in den Tod. Todeswünsche verhandelt diese Figur bestenfalls mit einem Lachen, das im Halse stecken bleibt11. Dieser Pierrot ist zwar – im Sinne von Charles Hacks – ein Gebildeter in Sachen Geste und Anatomie. Nicht nur kann diese Figur körperlich, durch Mimik und Gestik sprechen, alles ausdrücken, ohne Worte zu benutzen, sie kann auch erfolgreich der unerträglichen Existenz entkommen. Doch dieses Entkommen ist nur ein zeitweiliges, denn die Logik der tricksterähnlichen Figur bedingt, dass sie tausend Tode in ebenso vielen Erzählvarianten sterben kann, um doch von Aufführung zu Aufführung, von Drama zu Drama lebendig und unverändert, einem Wiedergänger gleich, stets an den Anfang der Narration zurückzukehren.

Ein Werther-Effekt der Stummfilmgroteske

Das in Music Hall, Varieté und kommerzieller Graphik weitverbreitete Motiv des erhängten Pierrot – einem weißen oder schwarzen Phantom gleich, jeglicher Körperspannung entledigt an einer Laterne, einem Baum oder direkt vom Mond herab hängend12 – erhält um 1900, in einem Zeitraum der großen sozialen, politischen, industriellen Umbrüche, neumodische Gesellschaft: Die bewegten Bilder des Kinematographen fixierten und projizierten eine Masse grotesker Leiber in Aktion, und die Suizidszene ist von den ersten Jahren dieses neuen Mediums an Bestandteil der Nummerndramaturgien des frühen Stummfilms.

1899 entsteht mit Georges Méliès‘ L’Affaire Dreyfus13 die vermutlich erste tragische Suizidszene der Filmgeschichte, die aus dem Kontext gerissen als ein Paradebeispiel von ‚piktoralem‘ Darstellungsstil14 unfreiwillig komisch wirken kann.

Die erste filmische Kombination von Suizidmotiv und intendierter Provokation von Lachen ist datiert auf 1902: Burlesque Suicide No. 215. Der einminütige Film operiert mit Zuschauererwartungen. Er präsentiert einen angetrunkenen Mann, der mit fahrigen Gesten und wechselvoller Mimik allein an einem Tisch sitzt, abwechselnd zum Trinkglas und zu einem Revolver greift. Er hält sich den Revolver an die Schläfe, zögert, legt ihn zurück auf den Tisch, trinkt einen Schluck – dann schaut er auf, blickt direkt in die Kamera, adressiert mit ausgestrecktem Arm die Zuschauer und bricht in unhörbares Gelächter aus. Die den Suizid vollziehende Geste bleibt aus.

Es sind die multiplen, ‚modernistischen‘ Pierrot-, Arlequin- und Colombine-Pendants, insbesondere der französischen, italienischen und amerikanischen Stummfilmgroteske, die schließlich das Motiv des komödiantischen, zumeist scheiternden Suizids dutzendfach bespielen. Die Protagonisten seriell produzierter Filme tragen sprechende oder Allerweltsnamen – Robinet, Max und Rosalie, Bébé und Gribouille16. Sie sind durch Kostüm und Habitus markiert, etwa als Typus der feisten, grobmotorischen Proletarierin, des drahtigen Dandys mit großbürgerlichen Allüren, des verarmten, windschiefen Vagabunden. Sie bewegen sich in den wenige Minuten dauernden Filmen exzentrisch und grimassierend, mit raumgreifender Gestikulation durch urbane Räume, nicht selten eine Spur der Verwüstung hinter sich herziehend. Auffallend häufig sind sie von der Idee besessen, mit sofortiger Wirkung aus dem Leben zu scheiden.

Das komödiantische Prinzip der – an Realismus gemessenen – Unverhältnismäßigkeit zwischen Aktion und Reaktion gilt auch hier: Die narrative Ursache der spontanen Todessehnsucht liegt bisweilen in der wirtschaftlich desolaten Lage der zentralen Figur, viel häufiger aber in unerfülltem Liebeswerben. Die Wirkung dieses auslösenden Moments ist verheerend, letaler Eskapismus wird zum einzigen Ziel, und der in kaum einem Fall planmäßig endende Weg dorthin ist gestisch grandios aufwendig.

Die Nummer – filmspezifisch gesprochen der ‚Gag‘ – des komödiantischen, meist scheiternden, selten innerhalb der Narration fingierten Suizids wird in zahlreichen Kurzfilmen von bzw. mit Sarah Duhamel, André Deed, Max Linder und weiteren namenlosen StummfilmkomödiantInnen variiert und ab dem Ersten Weltkrieg durch Harold Lloyd, Buster Keaton oder Charles Chaplin in dramaturgisch geschlossenere, amerikanische Feature-Filme integriert: Le pendu (1906/1914), Le suicide de Boireau (1909), Cretinetti si vuol suicidare (1909), Les suicides de Lapurée (1909), Le Suicide de Bébé (1912), Barney Oldfield’s Race for a Life (1913), Max in a taxi (1917), Sunnyside (1919), Her Bridal Nightmare (1920), All Jazzed Up (1920), Haunted Spooks (1920), Never Weaken (1921), Hard Luck (1921), The Electric House (1922), Daydreams (1922) etc. vervielfältigen das kreative und obstinate Suchen der Protagonisten nach einem endgültigen Ausweg.17

Dem Tod von der Schippe fallen

Die namensgebende Protagonistin in Rosalie veut en finir avec la vie18 (1911), gespielt von Sarah Duhamel, hat ihre Arbeit verloren. Die Übersprunghandlung folgt im Nu: Sie will sich und ihren korpulenten Leib aus dem Leben katapultieren – indem sie auf ihr Spiegelbild schießt. Da diese Methode misslingt, wirft sie sich vor die Straßenbahn, die allerdings an einer Weiche abzweigt, ohne sie zu tangieren. Also stürzt sie sich in die Tiefe, bleibt wiederum am Leben, sprengt daraufhin bei einem Pyrotechniker eine Bombe und fliegt in hohem Bogen in die Luft. Als sie quicklebendig in den Armen eines verführerisch schnauzbärtigen Polizisten landet, verpufft der eben noch unaufhaltsame Drang zur Selbsttötung so spontan, wie er gekommen war. Ende des Films.

Rosalie a la vie dure19 (1911) wiederum reizt die Potentiale des grotesken Leibes aus, der physikalischen oder biologischen Gesetzen widersteht: Die gehörnte Rosalie schießt sich schlichtweg mit einer Pistole den Kopf vom Rumpf. Der reuige Ehemann fügt den fragmentierten Leib mittels Kleber wieder zusammen, doch die wiederbelebte Rosalie stürzt sich sofort vor eine nahende Dampfwalze. Ihr Körper ist nun platt wie ein Pfannkuchen. Was tun? Eine Luftpumpe bläst der alsdann ob der Liebesbekundungen mit ihrem Monsieur versöhnten Protagonistin wieder Odem sowie ihr ursprüngliches, stattliches Volumen ein.

Menschliche Figuren, deren Körper doch nicht von dieser Welt zu sein scheinen, werden zerstückelt, in alle Himmelsrichtungen geschleudert, von riesenhaften Maschinen zerquetscht, notdürftig geflickt, aufgebläht … und immer wieder wie Spielbälle zurück ins Leben geworfen, so oft sie auch versuchen, in den Tod zu laufen. Dass in dieser exzentrischen Dynamik ausgerechnet der kurzschlussartige Versuch, der unangenehmen Existenz ein Ende zu bereiten, zum Angelpunkt für die komödiantischen Aktionen wird, ist ein Spezifikum des beginnenden 20. Jahrhunderts und seiner Transferprozesse zwischen Zirkus- und Music-Hall-Artistik, Pantomime und den technischen Möglichkeiten des Films. Der Zeitrahmen zwischen 1900 und 1930 – meist historiographisch als Modernismus oder klassische Moderne ausgeflaggt – unterscheidet sich hinsichtlich der theatralen und filmischen Verhandlungen des Suizids von einer vorangegangenen Dominanz des unheimlichen, gelingenden Abgangs, und einer ab den späten 1920er-Jahren zunehmenden Marginalisierung und Auslagerung des komödiantischen Suizids in Sphären der noch offensichtlicheren Künstlichkeit. Nicht mehr menschliche Akteure agieren jenseits physikalischer und medizinischer Normen, sondern zunehmend anthropomorphisierte Tiere im Comic und Animationsfilm: Ganze Menagerien unsterblicher Mäuse, Katzen, Hasen, Stinktiere, Enten und Schweine erhängen sich, stürzen sich aus Fenstern und schießen sich Revolverkugeln in den Kopf20.

Das Spielen mit der Erwartung des Suizidversuchs in Iteration, wie sie für den frühen komödiantischen Stummfilm charakteristisch ist, wird mitunter noch zitiert: 1932 greift Man Ray in einer Reihe von Fotografien das potentielle Scheitern von Suizidmethoden humoristisch auf. Um auf Nummer sicher zu gehen, wird eine Art fotografisch-simultane (statt filmisch-sukzessive) Kombinationstherapie inszeniert: Der Künstler trägt einen Strick um den Hals, Giftflasche und Revolver sind griffbereit21.

Der Aufstand der Dinge

„[E]r ist unter dem sinnlosen Druck der zufälligen Dinge apathisch geworden. Kein Lächeln bewegt den Mund, die Züge sind stur, der Gang ist der eines Automaten. Man tippt ihn an; er setzt sich in Marsch“22.

Den in der dräuenden Dingwelt ebenfalls dingfest gewordenen Buster Keaton beschreibt Siegfried Kracauer als entindividualisierte und zur Kunstfigur gewordene „Allegorie der Geistesabwesenheit“23.

Tatsächlich ist gerade die Suizidnummer in Iteration, wie sie um 1920 in amerikanischen Filmkomödien mit den existenzflüchtigen Großstadtbewohnern „Buster“ Keaton und Harold Lloyds „Boy“ variiert wurde, prädestiniert, um Subjekt- und Objektstatus, Macht und Ohnmacht zu problematisieren: Nicht mehr der gesprengte und neu zusammengeflickte, tote und wiederbelebte groteske Leib – wie ein Jahrzehnt zuvor in Frankreich – steht dramaturgisch und bildästhetisch im Zentrum, sondern das Schwierigkeiten verursachende Aufeinandertreffen von reaktiv, automatenhaft wirkenden menschlichen Figuren und eigensinnig, aktiv wirkenden Dingen. An die Stelle spektakulärer körperlicher Gewalteinwirkung – einem typischen Motiv der frühen Stummfilmgroteske – treten multiple Formen des physischen Ausweichens und der Verweigerung durch die zufälligen Dinge. Der alte Trickster Sisyphos – der den Tod überlistete – und sein widerspenstiger Stein treffen auf gegenwärtige, urbane Versionen des betrogenen Betrügers.

In Haunted Spooks24 reagiert der adrette Protagonist „The Boy“ (Harold Lloyd) auf den Anblick seiner Geliebten, die einen Rivalen bevorzugt, prompt: Ein zufälliger Fund, eine auf der Straße liegende Pistole, bietet sich an. Er presst sich an eine Hauswand, die Waffe an der Schläfe, zögert, knautscht das Gesicht zusammen, zielt erneut, drückt ab – und reißt irritiert die Augen auf, denn sein Gesicht ist plötzlich nass: Die Wasserspritzpistole verweigert den tödlichen Dienst. Sofort bietet sich dem Verärgerten eine zweite Methode an, denn eine Straßenbahn naht: Er stellt sich aufrecht zwischen die Gleise, die Bahn rauscht heran, zweigt im letzten Moment an einer Weiche ab und fährt davon. Aber es geraten schon die dritten Suizidrequisiten in das Blickfeld des zunehmend enervierten Protagonisten: Eine Brücke führt über ein Gewässer. Die Gelegenheit ist günstig, denn am Boden liegt passenderweise ein kopfgroßer Stein, den er sich mit der ebenfalls vorrätigen Schnur um den Hals bindet. Mit großer Abschiedsgeste stürzt er sich hinunter – und kommt stehend im knöcheltiefen Wasser auf . Doch siehe da, es gibt eine andere Brücke, ein anderes Gewässer, vierter Versuch: Er klettert über das Geländer, und nach mehrmaligen Störungen durch einen Passanten – der nach Feuer und nach der Uhrzeit fragt, ohne das Vorhaben des Protagonisten in irgendeiner Weise zu registrieren – springt er hinunter, und landet in einem Ruderboot. Erbost postiert er sich gleich darauf, zurück an Land, mit heraus gerecktem Hinterteil vor einem nahenden Automobil, das unmittelbar vor dem Aufprall stoppt und wiederholt ausweicht. Der echauffierte Fahrer steigt aus, befördert – sanft wie beim Verstauen eines Kartoffelsacks – den Suizidenten in sein Gefährt, und nur Augenblicke später ist letzterer der positiv überraschte Bräutigam in einer Hochzeitszeremonie. Im weiteren Handlungsverlauf erbt das frischgetraute Paar ein vermeintliches Spukhaus und findet sich am Ende mit der vom Zufall arrangierten Ehe ab; er und sie betreten in der letzten Einstellung das Schlafzimmer und fragen einander nach dem Namen.

Die Suizidnummer selbst besteht aus fünf sukzessiv scheiternden Anläufen: Die Dinge sind widerspenstig, erfüllen grundsätzlich keine der in sie gesetzten Erwartungen, sind regelrechte nicht-menschliche Antagonisten. Zugleich agiert der Protagonist zweckrational, wie programmiert auf ein einziges Ziel hin, in einem Aktivismus ohne psychologisierende Reflexion und Resignation. Harold Lloyds „Boy“ macht gestische Andeutungen der Unzufriedenheit mit seiner nicht intendierten körperlichen Unversehrtheit – er stampft mit dem Fuß auf, verzieht ostentativ verärgert das Gesicht.

Der zum Markenzeichen gewordene, als traurig, passiv oder dauerirritiert interpretierte Gesichtsausdruck von „Buster“ Keaton wirkt in der Suizidszene ebenfalls verfremdend. Neutralität statt geschäftiger Frustration: Keatons „many suicidal stunts in this production [Hard Luck25] lifts that usually tabooed subject right into the middle of the comic page. In his version of hard luck the sonbre-faced (!) comedian gives some hilariously funny depictions of just what a man is up against who courts a quick end because his pockets have nothing but their entrances, while bed and board are forgotten luxuries.“26

Die Fluchtgedanken verursachende Ausgangssituation ist nicht Liebesentzug, sondern existenzielle Armut und Isolation, die in nur 45 Sekunden präsentiert werden. Was folgt, sind fünf sukzessive Suizidversuche mit minimaler Mimik und Requisiten, die sich quer stellen: erstens eine abrupt stehenbleibende Straßenbahn, zweitens ein schwerer Safe, der Buster eben nicht auf den Kopf fällt, drittens ein Strick, der nicht am Ast festgeknotet ist und ihn auf den Boden plumpsen lässt, viertens ein vermeintliches Auto, das sich in zwei Motorräder aufspaltet, die ihn flankierend passieren, fünftens eine deklarierte Giftflasche, deren Inhalt sich als Schnaps entpuppt und den Protagonisten in die Fortsetzung der Narration torkeln lässt. Hier agieren die Dinge und reagieren die Menschen. Die Pistole, die Giftflasche, das Motorrad-Auto, das Gewässer – sie alle betreiben tricksterartige Mimikry und geben sich zunächst gefährlicher als sie sind.

Subjektwerdende Dinge, mechanisch agierende Menschen – diese Verunklarung der Verhältnisse ist eine Grundstruktur von körperfokussierter Komik. Mit Henri Bergson betrachtet können die steifen, wie automatisch ablaufenden Bewegungen in Kombination mit dem Eindruck von Belebtheit Lachen verursachen27. Das maskenhaft-starre Gesicht Buster Keatons, die wie fremdgesteuert wirkende Choreographie der Körper und das besessene Verfolgen eines Ziels, das im realistischen Rahmen psychopathologisch eingeordnet würde, evozieren aber auch Motive, die Michail Bachtin als Inversion und Profanation des grotesken Leibes beschreibt: Das Lachen verliert zunehmend seinen regenerativen Effekt, der Aspekt des Unheimlichen hingegen – die Unentschiedenheit zwischen Belebtheit und Unbelebtheit – verstärkt sich. Drei Motive, die wir hier in Kombination beobachten können, sind typisch für diese Verschlüsselung des Körperdramas: die Maske, die Puppe und der Wahnsinn28. Eine nicht-partizipative Schwundform grotesker Leiblichkeit des frühen 20. Jahrhunderts verunklart die Relationen von Subjekt und Objekt, Ratio und Irrationalität, freiem Willen und Determiniertheit.

Com’è difficile morire!

Das Scheitern und die Inkonsequenz des Gelingens bilden die Basis des lachkulturellen Verhandelns von Suizid mittels offensiv artifiziellen Körpergebrauchs: Ob nun Pierrot, Rosalie oder Bugs Bunny sich der Existenz entziehen wollen, die Konsequenzverminderung ist erwartungsgemäß in allen Fällen eine absolute. Die suizidalen Figuren der Stummfilmgroteske, des Animationsfilms und der französischen Pierrot-Pantomime um 1900 wirken wie Besucher aus einer anderen Welt, sind potentiell unsterblich und verformbar wie Amöben. Auch als graduell subjektivierte, naturalisierte Versionen von Strukturfiguren, auch ohne mythisches Hinterland29, sind sie befähigt, alogische, amoralische Gegenwelten zu erzeugen30.

Der französische Pantomime Farina – mit bürgerlichem Namen Jules-Maurice Chevalier – reaktivierte, von großem Enthusiasmus für Maskentheater und ‚die‘ Commedia dell’arte getragen, um 1900 als Pierrot das komödiantische Suizidmotiv als Lazzo. Farinas Nachlass beinhaltet das Manuskript eines Stückes, Clair de Lune d’Amoureux (1902), mit Spielanweisungen für stummes Agieren mit Musikbegleitung31. In einer simplen Dreieckskonstellation findet sich eine Eifersuchtsszene zwischen der geldgierigen Colombine und dem armen Pierrot. Als dessen Balzverhalten aufgrund mangelnder Liquidität ins Leere läuft, droht er, sich aus Verzweiflung zu erdolchen – mittels seines Standardrequisits, einer überdimensionierten Gänsefeder. Er sticht sich die ‚Waffe‘ in die Brust – auf Schauspielebene können wir uns eine leidverzerrte Mine beim Parodieren eines pathetisch-klischeehaften Bühnentodes vorstellen –, Colombine fällt flehend auf die Knie, einige Szenen weiter tanzen die beiden vergnügt einen Hochzeitswalzer. Vorhang32.

Es ist für die Zuschauer dieser Pantomime in keinem Moment interessant oder überraschend, dass dieser Suizidversuch zum Scheitern verurteilt ist, bzw. dass er womöglich von vornherein fingiert ist. Offensichtlich werden aber die libidinöse Motivation von Pierrot und die nonverbale, gestische Verkehrung der Metapher von der Feder, die stärker ist als das Schwert.

Ein noch eindeutigerer Verweis Farinas auf Commedia-Lazzi des Suizids und der Verzweiflung findet sich in einem annotierten Drehbuchtyposkript aus der Zeit des Ersten Weltkrieges: Pierrot wird naturalisiert und in einen gegenwartsspezifischen Rahmen versetzt: Er ist ein verarmter und zu allem Überfluss von Colombine betrogener Frontsoldat, er ist das Leben leid. Folgende Spielanweisungen sollen stumm gemimt werden:

„Ah! le fier couteau de tranchées / […] Comme cette lame acérée / Saura bien me percer le flanc. / Aïe! elle me parait pointue / Et fera couler tout mon sang. / C’est horrible! Si je me tue, / Je veux me tuer proprement. / Mais il aperçoit une corde, / C’est un bon moyen, après tout.“33

Auf Ebene der zentralen Figur gesprochen: Es ist zwar dringend nötig, dem Leben zu entkommen, hinderlich ist aber das körperliche Leid, das die Tat mit sich bringt. Allein Pierrots Imagination – und das gestisch-mimische Andeuten des Vorgangs und des Erschreckens über das bevorstehende Blutbad – lassen das Erdolchen scheitern, denn es wäre kein ’sauberer‘ Tod. Auch der Strick wird letztlich nicht zum Einsatz kommen, und am Ende folgt, frei von Überraschungseffekten, ein pathetisches pantomimisches Versöhnungsduett. Die Gefährdung des leiblichen Wohls gestaltet das Sterben höchst problematisch.

Eine gewisse Übermacht der Orientierung am körperlich Lustvollen verlangt das Scheitern des Suizids, dramaturgisch ganz analog zu überlieferten Lazzi des lebensmüden aber noch leidunwilligeren Arlecchino. Die Szenarien von Domenico Giuseppe Biancolelli, genannt Dominique, einem zentralen Akteur der Comédie Italienne im Paris des 17. Jahrhunderts, beinhalten Kurzbeschreibungen dieser dramaturgischen Miniaturen: Im Szenario Li quatro Arlecchini ist Arlecchinos Geliebte nicht bereit zur Versöhnung, nachdem er sie betrogen hat. Arlecchino teilt ihr mit, dass er sich folglich umbringen wolle, woraufhin sie ihm hilfsbereit Seil und Schwert überreicht. Arlecchino hält einen bombastischen Suizidmonolog, bindet das eine Seilende am Fenster fest, das andere hält er sich um den Hals – „je fais des lazzis d’un homme qui s’estrangle, ensuitte j’oste la corde de mon col, je dis que cette mort est trop ignoble, que je veux me tuer d’un coup d’espée“. Er versucht, sich mit der Scheide des Schwerts zu erstechen und klagt über die Schwierigkeiten dieser Methode: „Ah, quelle peine l’on a à mourir!“ – denn wenn er sich von vorne ersticht, wird er sich ängstigen, und von hinten wird er bestimmt einen Nerv treffen und sein Leben lang gelähmt bleiben. Also fragt Arlecchino ins Publikum, ob ihn nicht jemand an seiner Stelle mit dem Schwert durchbohren wolle – aber ohne ihm dabei wehzutun34.

Der Tod – die Endlichkeit, der Moment des Sterbens, der Wunsch zu sterben und zu töten – ist der gravierendste Widerspruch menschlicher Existenz. Tricksterfiguren und ihre degradierten Strukturverwandten können ’sich aufführen‘, können existenzielle Probleme verhandeln, ohne sie aufzulösen. Ein wichtiger Aspekt der iterierenden Suizidnummern im Stummfilm ist daher ihr Rückgriff auf archaische Spielformen: Die Stummfilmkomödianten sind in Hinblick auf grotesken Körpergebrauch, Nummerndramaturgien und Figuration viel näher an Tradierungen der Commedia all’improvviso als etwa an den unheimlich-puppenartigen Pantomimen-Pierrots, -Colombinen und -Harlekinen des ausgehenden 19. Jahrhunderts.

Schluss machen: die letzten Dinge

Wenn eines im Leben sicher ist, dann der Tod. Für die komödiantischen Stummfilmfiguren, diese modernistischen Masken, gilt der Umkehrschluss: Es gibt kein Ende, kein Entkommen, kein Übertreten der Schwelle. Ihre Körper sind unversehrbar oder überdauern spurenlos ein Zerfetzen und Flicken, auch wenn sie noch so geschäftig und zielgerichtet von einer Suizidmethode zur nächsten eilen.

Die Deutungsschemata für das sich im frühen Film häufende Motiv scheiternder Suizidküren sind ambivalent: Moralisierend-positivistisch wäre die Sicht, die Figuren seien inmitten moderner Krisenerfahrungen zwar Entfremdungsexperten, letztlich aber doch lebensbejahend. Höhere Mächte oder das Schicksal seien im Spiel, um den Thanatosgeplagten etwas Bedeutungsvolleres, Besseres als Rettung zuzudenken. Unter ironischer bzw. sarkastischer Perspektive fällt auf, dass die existenzüberdrüssigen Figuren gar nicht die Wahl haben, zu entkommen – das Leben hält sie mit seiner geballten Sinnlosigkeit gefangen, oder schlimmer noch: Sie müssen sich stets am Ende der Narration in kleinbürgerlich-heteronormative Reproduktionsmodelle einfügen. Frei nach Albert Camus: Im Fall der „absurdité complète“ bleibt nur die Wahl des ästhetischsten Suizids – Heirat & 40-Stunden-Job oder der Revolver35.

Auch um 1900 sind Stummfilmgroteske und Pantomime nicht die einzigen künstlerischen Praktiken, die das immer wieder tabuisierte Thema Suizid aufgreifen. In bildender Kunst, Literatur oder Kunsttheater allerdings haben wir es fast ausnahmslos mit heiligem Ernst zu tun – heroische Aufopferungen und Verzweiflungstaten isolierter Antihelden halten sich die Waage.

Wenn wir aber die Figuren, die Erzählungen über das Menschsein und die komödiantischen Körperpraktiken in der Stummfilmgroteske, Theater- bzw. Zirkusartistik zwischen 1900 und 1930 mit historischem Fernblick perspektivieren, wird sichtbar, dass das Auftauchen und Verschwinden, Sich-Aufdrängen und Verdrängt-Werden tricksterartiger Figuren und offensiv artifiziellen Schauspiels nicht linear verläuft, sondern in Konjunkturen der Archaisierung. Auf Phänomene der körperlichen Verhandlungsformen existenzieller Fragen bezogen, muss der sogenannte Modernismus als gänzlich amodern aufgefasst werden: Die diversen Suchbewegungen nach dem utopischen „neuen Menschen“, nach einem „Theater von morgen“, nach Spielformen für das innovativste Medium schlechthin – den Film – sind manchmal futuristisch geprägt, meist aber nostalgisch oder archäologisch. Ein imaginäres Vorgestern wird in der Pantomime um 1900 künstlerisch reaktiviert, während in der Stummfilmgroteske tradiertes Körperwissen des Maske-Seins mediale Transformationen erfährt.

Diese arationalen, oftmals amoralischen Figuren, die sich Spurenelemente mündlich tradierter Mythen einverleibt haben, und der sie konstituierende Körpergebrauch haben ein Alleinstellungsmerkmal: das Komplement zum heiligen Ernst, das heilige bzw. heilende Lachprinzip. Dieses Figurationsprinzip kann die größten Widersprüche und lästigsten normativen Setzungen menschlicher Existenz, das Uneins-Sein thematisieren, mit dem permanenten Amüsement oder der Empörung, die ein imaginärer Blick von außen mit sich bringt. Das Ich und die Anderen, physikalische Kausalitäten, das Leben und das Sterben – nichts, was diese Leiber berühren, bleibt selbstverständlich.

Literaturverzeichnis

Michail Bachtin: Rabelais und seine Welt. Volkskultur als Gegenkultur. Frankfurt a. M. 1995.

Gerda Baumbach: Schauspieler. Historische Anthropologie des Akteurs. Bd. 1. Schauspielstile. Leipzig 2012.

Henri Bergson: Le Rire. Essai sur la Signification du Comique. Paris 1940.

Ben Brewster/Lea Jacobs: Theatre to Cinema. Stage Pictoralism and the Early Feature Film. Oxford 1997.

Albert Camus: Carnets. Mai 1935 – février 1942. Paris 1962.

Nicoletta Capozza: Tutti i Lazzi della Commedia dell’Arte. Un catalogo ragionato del patrimonio dei Comici. Rom 2006.

Patrick Désile: „Une ‚atmosphère de nursery du diable‘. Pantomime de cirque et premier cinéma comique“. In: Aux sources du burlesque cinématographique: les comiques français des premiers temps (1895. Revue de l’association française de recherche sur l’histoire du cinéma), 2010/61, S. 114-127.

Charles Hacks: Le Geste. Paris [1892].

Ariane Martinez: La pantomime. Théâtre en mineur. 1880-1945. Paris 2008.

Siegfried Kracauer: Kleine Schriften zum Film 1. 1921-1927 (Werke, Bd. 6.1). Frankfurt a. M. 2004.

Jean de Palacio: Pierrot fin-de-siècle ou Les métamorphoses d’un masque. Paris 1990.

Empfohlene Zitierweise

Laurette Burgholzer: „Wenn alle Stricke reißen, hänge ich mich auf.Komödiantischer Suizid in Stummfilmgroteske und Pantomime um 1900“ In: escape. Strategien des Entkommens. Onlinepublikation. Hg. von Nicole Kandioler/Ulrich Meurer/Vrääth Öhner/Andrea Seier. http://escape.univie.ac.at/wenn-alle-stricke-reissen-haenge-ich-mich-auf/

Endnoten

- Vgl. Charles Hacks: Le Geste. Paris (1892), S. 21. („Les personnes qui ont l’habitude de se suicider en se coupant la gorge manquent leur affaire en général quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent, et cela parce qu’elles n’ont pas fait une étude suffisante du geste et n’en connaissent point l’anatomie.“) ↩

- Hacks 1892, S. 21. („Dieser Unglückliche oder dieser Schwachkopf (…) versuchte dreimal sein Dasein zu beenden, indem er sich den Hals aufschnitt.“ Üs. LB) ↩

- Hacks 1892, S. 22. („dies wurde letztlich äußerst ärgerlich.“ Üs. LB) ↩

- Hacks 1892, S. 22f. („Schau mal, du Schwachkopf, schau: So, so, so, du brauchst nur mit dem Kopf die Geste des Ja- oder Neinsagens zu machen, und in diesem Moment schneidest du da, auf der Seite, und es ist erledigt. Jetzt komm nicht wieder!“ Üs. LB) ↩

- Hacks 1892, S. 24. („Man sieht auch, von welchem praktischen Nutzen das Studium der Geste sein kann, und welche wertvollen Hinweise auf die Geste ein einfacher Muskel liefern kann.“ Üs. LB) ↩

- S. Sigmund Freud: „Trauer und Melancholie“ (1915/1917). In: ders.: Studienausgabe Bd. III. Frankfurt a. M. 1975, S. 197-212; Sigmund Freud: „Jenseits des Lustprinzips“. In: ebd., S. 217-272. ↩

- S. exemplarisch Pierre Lubize/Pierre Clozel: La suicidomanie. Vaudeville en un acte. Paris 1835; Jules Champfleury: Pierrot pendu. Pantomime avec douze changements. Paris 1846. ↩

- Jean de Palacio: Pierrot fin-de-siècle ou Les métamorphoses d’un masque. Paris 1990, S. 99f. („in einer Welt, die zu schwer geworden ist, steht Pierrot unwiederbringlich als Fremder da; er wird, avant la lettre, zum Selbstmörder durch die Gesellschaft. (Verweis auf Antonin Artauds Text „Van Gogh, suicidé de la société“, dt. „Van Gogh, der Selbstmörder durch die Gesellschaft“). Sein Abgang von der Bühne überlagert sich mit seinem Abgang vom Leben. Pierrot ist das Sein zum Tode schlechthin.“ Üs. LB) ↩

- H. G. Migault: Eight Historical Dissertations on Suicide, chiefly in Reference to Philosophy, Theology, and Legislation. Heidelberg 1856, S. 61. ↩

- Solomon Piggott: Suicide and its Antidotes, a Series of Anecdotes and actual Narratives with Suggestions on mental Distress. London 1824, S. 188. ↩

- Ariane Martinez: La pantomime. Théâtre en mineur. 1880-1945. Paris 2008. ↩

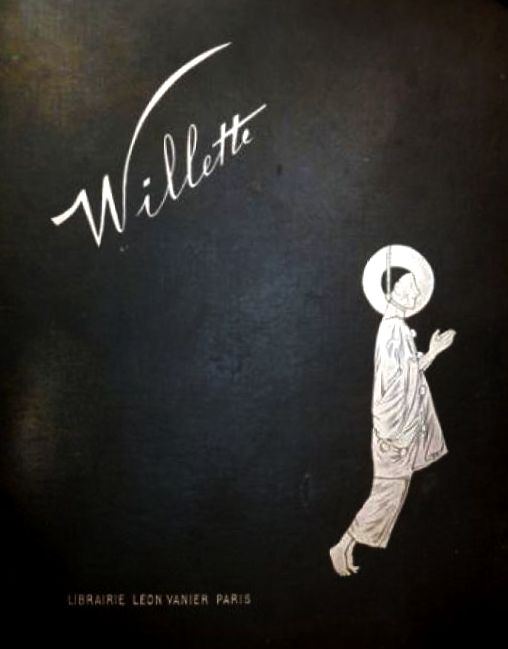

- S. Graphiken in Adolphe Willette: Pauvre Pierrot. Paris 1887. (Link: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1229170/f13.planchecontact.r=willette%20pauvre%20pierrot.langDE; Zugriff: 13.03.2015) ↩

- Georges Méliès: L’Affaire Dreyfus. S/W, Stummfilm, Frankreich 1899. (Link: https://www.youtube.com/watch?v=CVwe80cp9MQ; Zugriff: 13.03.2015) ↩

- Zum piktoralen Stil s. Ben Brewster/Lea Jacobs: Theatre to Cinema. Stage Pictoralism and the Early Feature Film. Oxford 1997, S. 111ff. ↩

- George S. Fleming/Edwin S. Porter: Burlesque Suicide No. 2. S/W, Stummfilm, USA 1902. (Link: https://www.youtube.com/watch?v=-ahbUhF1QUE; Zugriff: 13.03.2015) Die Nummerierung lässt eine Reihe vermuten, allerdings sind nach aktuellem Wissensstand keine weiteren Burlesque Suicide-Filme erhalten. ↩

- Zur Auflistung der bis 1914 in Frankreich produzierten Serien s. Eric Le Roy: „Filmographie“. In: Aux sources du burlesque cinématographique: les comiques français des premiers temps (1895. Revue de l’association française de recherche sur l’histoire du cinéma), 2010/61, S. 225-252. ↩

- Filmdetails: Louis J. Gasnier: Le pendu. S/W, Stummfilm, Frankreich 1906; Pathé: Le suicide de Boireau. S/W, Stummfilm, Frankreich 1909; Itala: Cretinetti si vuol suicidare, S/W, Stummfilm, Italien 1909), Pathé: Les suicides de Lapurée. S/W, Stummfilm, Frankreich 1909; Pathé: Le Suicide de Bébé. S/W, Stummfilm, Frankreich 1912; Mack Sennett: Barney Oldfield’s Race for a Life. S/W, Stummfilm, USA 1913; Max Linder: Le pendu. S/W, Stummfilm, Frankreich 1914; Max Linder: Max in a taxi. S/W, Stummfilm, USA 1917; Charles Chaplin: Sunnyside. S/W, Stummfilm, USA 1919; Al Christie: Her Bridal Nightmare. S/W, Stummfilm, USA 1920; Christie Film Company: All Jazzed Up. S/W, Stummfilm, USA 1920; Fred Newmeyer/Sam Taylor: Never Weaken. S/W, Stummfilm, USA 1921; Buster Keaton/Edward F. Cline: The Electric House. S/W, Stummfilm, USA 1922; Buster Keaton/Edward F. Cline: Daydreams. S/W, Stummfilm, USA 1922. ↩

- Roméo Bosetti: Rosalie veut en finir avec la vie. S/W, Stummfilm, Frankreich 1911. ↩

- Roméo Bosetti: Rosalie a la vie dure. S/W, Stummfilm, Frankreich 1911. ↩

- S. Serien von Warner Bros./Tex Avery. Schon zuvor gab es das Motiv des suizidalen Tiers im Animationsfilm, z.B. bei Felix the Cat: Feline Follies (1919), Felix out of luck (1924). (Link zu Mickey Mouse-Comic: http://io9.com/5920675/back-in-the-day-mickey-mouse-attempted-suicide-and-fought-opium-smugglers; Zugriff: 13.03.2015) ↩

- (Link zum Selbstportrait von Man Ray: Suicide (1932): http://www.manray-photo.com/catalog/popup_image.php?pID=854&image=0&osCsid=bbabc2cbbb1a4b5441103115a19b2709; Zugriff: 13.03.2015) ↩

- Siegfried Kracauer: „171. Buster Keaton. Filmrez.: Der Mann mit den tausend Bräuten / Seven Chances. Buster Keaton US 1925″. In: ders.: Werke, Bd. 6.1. Kleine Schriften zum Film 1921-1927. Frankfurt a. M. 2004, S. 250-251, hier S. 250. ↩

- Siegfried Kracauer: „232. Buster Keaton im Krieg. Filmrez.: Der General / The General. Buster Keaton US 1926/27″. In: ders.: Werke, Bd. 6.1. Kleine Schriften zum Film 1921-1927. Frankfurt a. M. 2004, S. 338-340, hier S. 338. ↩

- Alfred J. Goulding/Hal Roach: Haunted Spooks. S/W, Stummfilm, USA 1920. (Link: https://www.youtube.com/watch?v=D-CXQspZtMs; Zugriff: 13.03.2015) ↩

- Edward F. Cline/Buster Keaton: Hard Luck. S/W, Stummfilm, USA 1921. (Link: https://www.youtube.com/watch?v=cUbNr2KaUVM; Zugriff: 13.03.2015) ↩

- The Morning Herald. Gloversville New York, 16. November 1921, S. 2. ↩

- Vgl. Henri Bergson: Le Rire. Essai sur la Signification du Comique. Paris 1940, S. 29ff. ↩

- Vgl. Michail Bachtin: Rabelais und seine Welt. Volkskultur als Gegenkultur. Frankfurt a. M. 1995, S. 88ff. ↩

- Der Topos der Jenseitsreisen wird jedoch immer wieder in naturalisierter Form thematisiert, beispielsweise am Ende von Hard Luck (1921), als der „suicidal boy“ Buster Keaton von einem Sprungturm aus das Schwimmbecken verfehlt, in einem Erdloch verschwindet und – am Ende des Films – Jahre später zurückkehrt, in Begleitung einer asiatischen Frau und zweier Kinder: Er war temporär in der Gegenwelt, in einem diametralen Gegenüber. ↩

- Vgl. Gerda Baumbach: Schauspieler. Historische Anthropologie des Akteurs. Bd. 1. Schauspielstile. Leipzig 2012, S. 125. ↩

- Es gibt um 1900 in Frankreich, beeinflusst von der akrobatischen, aber nicht auf stummem Spiel basierenden, englischen (Zirkus-)Pantomime Versuche, Genrekonventionen zu definieren; ein typisches Muster der Aufführungspraxis waren die „cantomimes“ (Schauspieler agieren stumm zu Gesang und Instrumentalmusik aus dem Off), vgl. Patrick Désile: „Une ‚atmosphère de nursery du diable‘. Pantomime de cirque et premier cinéma comique“. In: Aux sources du burlesque cinématographique: les comiques français des premiers temps (1895. Revue de l’association française de recherche sur l’histoire du cinéma), 2010/61, S. 114-127, hier S. 117f. ↩

- Vgl. Französische Nationalbibliothek, Département des Arts du Spectacle, Fonds Farina, Sig. Farina Manuscrits 370 (1), 56. Das Stück wurde 1903 im Théâtre Déjazet und im Théâtre de l’Athénée Saint-Germain (Paris) mit Farina als Pierrot und Paul Hellor bzw. Rita Marck als Pierrette aufgeführt, S. Theaterzettel: Französische Nationalbibliothek, Département des Arts du Spectacle, Fonds Farina, Sig. Farina Manuscrits 370 (2), 104 sowie 307 (1), 62. ↩

- Französische Nationalbibliothek, Département des Arts du Spectacle Fonds Farina, Sig. Farina Manuscrits 370 (10), 94. („Ah! Das stolze Soldatenmesser / (…) Wie gut mir diese scharfe Klinge die Flanke durchstoßen wird. / Au! Sie erscheint mir spitz / Und sie wird mein ganzes Blut vergießen. / Das ist grauenhaft! Wenn ich mich schon töte, / Will ich es ordentlich tun. / Da entdeckt er einen Strick, / im Grunde ist das ein gutes Mittel.“ Üs. LB) ↩

- Domenico Giuseppe Biancolelli: Li quatro Arlecchini, zitiert nach Nicoletta Capozza: Tutti i Lazzi della Commedia dell’Arte. Un catalogo ragionato del patrimonio dei Comici. Rom 2006, S. 84. („ich mache Lazzi eines Mannes der sich erwürgt, dann nehme ich mir den Strick vom Kragen, ich sage dass dieser Tod zu schändlich ist, dass ich mich mit einem Schwerthieb töten will.“ / „Ach, welche Mühen man doch mit dem Sterben hat!“ Üs. LB) ↩

- Vgl. Albert Camus: Carnets. Mai 1935 – février 1942. Paris 1962, S. 89. ↩